【恒久店ブログ】HOW TO キス釣り

ちょい投げ釣りを始めよう

持ち物から釣り方までをまとめて解説

今回は、初めての釣りをお探しの方におすすめのちょい投げ釣り講座です。シンプルな道具と仕掛けで遊べて、釣れる魚は美味しく食べられるものばかり、難易度もそれほど高くないと、入門向けの要素がバッチリ揃ったビギナーフレンドリーな釣りです。

釣りを全くしたことが無いという方には特におすすめの釣りなので、どんな釣り方から始めればいいのか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。タックル、仕掛けとも初心者向けの製品が多く、手ごろな予算から始められます。

ちょい投げ釣りは初心者におすすめ

初めての釣りにおすすめ

投げ釣りは、キスやカレイを狙うエサ釣りの一つです。「投げ釣り」というジャンルの釣りもありますが、今回ご紹介する「ちょい投げ」は投げ釣りよりもオモリが軽く、使うタックルがライトな構成です。飛距離よりも投げやすさを重視した道具構成で、釣り初心者の方でも気軽に遊べる釣りとして、幅広いレベルの釣り人がこの釣りを楽しんでいます。

釣りが楽しめる場所もライトで、港や堤防、砂浜といった、足場がよくアクセスも手軽な場所から楽しめます。動かし方に難しい操作は必要なく、釣り初日から何か釣りたいという方にはピッタリの内容です。

最も簡単かつ釣りの「基本」を学べる釣り

ちょい投げ釣りは釣りの基本動作である「投げる」そして、リールを「巻く」この2つを効率よく学んで、ステップアップを目指せる釣りでもあります。

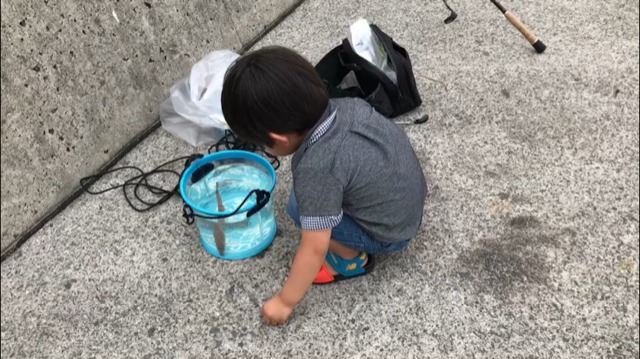

特に釣りを始めるお子様にはピッタリの釣り方と言えます。なぜなら釣り道具を初めて手にしたお子様は必ずと言っていいほどリールを巻きたがります。アタリをジッと待つ釣り方では我慢できないでしょう。自分で投げて自分で巻くが出来るようになれば、もう立派な釣り人ですね。

はじめは短く柔らかい竿から、ある程度飛べばOKというところから始めて、道具の扱いに慣れてきたら、どうやったら真っすぐ遠くへ飛ぶのか、というところまでステップアップできるこの釣りは、釣りのジャンルを超えて、ルアー釣りにも役立つ基礎的な動作が満載です。

「巻く」に関しても、ただリールを巻くのではなく、どの程度のスピードで巻くとオモリが底を引きずるのか、仕掛けが浮き上がるのか、感覚的に身につけたいポイントもしっかり体得できます。もちろん「投げ釣り」へのステップアップも目指せますが、遊びながらすべての釣りに共通する道具の扱い、コツ的なものを習得できるのが、ちょい投げ釣りおすすめのポイントです。

サビキ釣りとの違い

ちょい投げ釣りと同様に、初心者向けの釣りとして人気の高い「サビキ釣り」との違いについても、簡単にご紹介しておきます。

ちょい投げ釣りはオモリの重さで飛距離を出して、オモリが常に底についた状態で魚のアタリを待ちますが、サビキ釣りはやや仕掛けを浮かせた状態で、足元から少し投げた程度のところまでを狙うというのが釣り方の大きな違いになります。サビキ釣りで狙う魚がアジやサバなど、泳ぎ回る魚なのに対して、ちょい投げ釣りで釣れる魚はお腹を海底に付けているような魚がメインになる、というのが違いの理由です。

磯竿3号など、少し硬めの竿を選んでタックルを揃えれば、ちょい投げとサビキ釣り両方を楽しめます。同じタックルで仕掛け部分を変えればOKです。どちらかを重視したい場合や、オモリの重さと竿のバランス感を悩む場合は、ぜひ店頭でスタッフにお尋ねください。

ちょい投げ釣りが楽しめる場所

港・堤防・防波堤からはじめよう

ちょい投げ釣りが楽しめる場所は、港・堤防・砂浜といった身近な釣り場がメインです。足場がいい場所が多いので、アウトドア経験が少ない方や、子供連れでゆっくり楽しみたい方にもおすすめできます。

どのエリアにも釣りに適した場所と適していない場所があり、よく釣れているタイミングがあるので、できるだけ釣れる可能性が高い場所を選びたいという方は、釣具のポイント釣り場情報でちょい投げ釣りの釣果情報をチェックしてから、お出かけになってみてください。

砂浜の釣りもおすすめ

ちょい投げ釣りで釣れる魚は砂地を好む魚が多く、砂浜でもちょい投げ釣りを楽しめます。港や堤防の釣りと違い、波を遮るものがないのでオモリは少し重いものを使う必要がありますが、混雑を避けて楽しみたいという方にはこちらもおすすめです。

少し砂利が入っている砂浜や、河口が流れ込んでいる砂浜はよく釣れる場所であるケースが多いです。こちらも釣果情報をチェックしたり、店舗スタッフに相談しながら釣り場を選んでみてください。

ちょい投げ釣りが楽しめる場所まとめ

港・堤防・防波堤が遊びやすい

砂浜でもちょい投げ釣りが遊べる

釣果情報のチェックや釣具店でよく釣れる場所を探そう

ちょい投げ釣りで釣れる魚

シーズンごとの釣れる魚を4つに分けてご紹介

ちょい投げで釣れる魚を4シーズンに分けてご紹介します。魚の口の大きさに合わせて、仕掛けはシーズンに合ったものを選ぶ必要がありますが、タックルは年間を通して同じもので楽しむことも可能です。もっと遠くへ、もっと重いオモリを使いたいとなったら、本格的な投げ釣り用のタックルへステップアップするのがおすすめですが、まずはどんな場所でどんな魚が釣れるのか、いろいろな場所へ出かけて釣りを楽しんでみましょう。

ちょい投げのメインターゲットであるキスとカレイは、釣る時に使う仕掛け構成に若干違いがあります。仕掛けを準備するときは、シーズンに合ったものを用意しましょう。

①春に釣れる魚

投げ釣りで春に釣れる代表的な魚は、泥底を好むカレイです。仕掛けはカレイ向けに少し太めの糸、大きな針が付いたものが必要になりますが、タックルは特別大きなものを狙う場合を除けば、通年使えるちょい投げタックルで十分楽しめます。

カレイ釣りはどちらかというとじっくり待つ釣りです。堤防でゆっくりとした時間を過ごしたい方は、ぜひお出かけになってみてください。

②夏に釣れる魚

春の終わり頃からは、投げ釣りの大人気ターゲットであるキスが釣れるようになります。キスは砂地を好む魚で、砂浜や砂浜に面した港、堤防から狙えます。カレイに比べると魚体が小さく、仕掛けはキス専用のものを使いますが、こちらもタックルはちょい投げ用のものでOKです。

キス釣りは、カレイ釣りよりもアクティブに群れを探す釣り方が効果的です。釣り方の項目でご紹介する動かし方を使って、短時間で効率よく数を伸ばしましょう。

メインシーズンになると波打ち際でも釣れるようになりますので、お子様が自分で投げて自分で巻いて自分で釣る!を実現できるチャンスの到来です。是非、家族みんなで釣りに出かけてみましょう。

ちょい投げ釣りの持ち物を5つに分けてご紹介

必要な道具を揃えよう

ちょい投げ用のタックルと仕掛け、当日の持ち物をまとめてご紹介します。一度必要な道具を揃えてしまえば、エサと仕掛けの補充だけですぐに釣りに行けるので、初回の釣りに向けて必要な持ち物をしっかり準備しておきましょう。

投げ釣り向けの本格的なものではなく、手ごろな価格の入門向けセットでも楽しく遊べます。

1.ちょい投げ釣りの道具:竿

初めての1本は投げ竿から選ぼう

まずはちょい投げタックルの竿についてです。竿の種類は「投げ竿」で、初心者の方には投げ竿の中からやや短め、柔らかめと扱いやすいものを選ぶ方法がおすすめです。長さは3m程度、オモリ負荷が10号(約38g)~15号(約56g)程度までのものを探してみましょう。リールとセットになった投げ釣り入門セットの竿は、この程度のスペックであることが多いです。

エギングロッドやシーバスロッドでもOK

先ほどご紹介した竿のスペックは、砂浜の釣りや流れが速い場所での釣りまで対応できる内容で、港内や堤防といった流れがさえぎられている場所の釣りに限定すれば、エギングロッドやシーバスロッド、ライトショアジギングロッドでもちょい投げが遊べます。

エギングロッドやシーバスロッドは、オモリ負荷が20g(5号オモリ)~30g(8号オモリ)程度であるケースがあるので、仕掛けを選ぶ前に対応スペックをしっかり確認しておきましょう。流れが弱い港内の釣りであれば、この程度のオモリでも仕掛けが流れて転がってしまうトラブルは起きにくいです。

ちょい投げ釣りの道具:竿まとめ

初めての1本は投げ竿から選ぼう

長さ3m程度、オモリ負荷が10号(約38g)~15号(約56g)程度のスペックがおすすめ

軽いオモリを使えばルアーロッドでも楽しめる

2.ちょい投げ釣りの道具:リール

3000番クラスのスピニングリールを選ぼう

リールはナイロンの3号程度が100m以上巻いてあるもの、サイズは3000番がおすすめです。こちらも入門向け投げ釣りセットを選ぶと、リールサイズ、糸ともちょい投げにピッタリのものが手に入ります。

釣り入門向けのリールは糸付きですが、本格的なグレードのリールは糸ナシで展開されているので、別途購入する場合は、購入時に糸を用意する必要があるかどうか確認しておきましょう。ちょい投げ釣りであれば、糸付きグレードのリールで十分に楽しめます。

PEラインが巻いてあるルアー用のリールでもOK

ルアーロッドと合わせて、0.8号や1号のPEラインが巻いてあるリールをちょい投げに使う場合は、3号(12lb)~4号(16lb)程度のリーダーを結んでおけばOKです。ナイロンラインと違いPEラインには伸びが無いので、キャスト時の負荷が大きい重めのオモリは避けて、10号(38g)程度までのオモリと組み合わせるのがおすすめです。

ちょい投げ釣りの道具:リールまとめ

ナイロン3号が100m程度巻いてある3000番のリールを選ぼう

糸ナシリールの場合はナイロン3号も合わせて準備

PE0.8号~1号が巻いてあるリールにはリーダー3号(12lb)~4号(16lb)に10号までのオモリを組み合わせよう

3.ちょい投げ釣りの道具:仕掛け

暖かい時期はキス釣り仕掛けがおすすめ

仕掛けはオモリと仕掛け部分がセットになった、「ちょい投げセット仕掛け」を選ぶのがおすすめです。糸と針を結ぶ必要はなく、1パッケージで必要なパーツが全てセットで手に入ります。

仕掛けは対象魚に合わせて選ぶのがおすすめで、暖かい時期であればキス向けのハリが付いたものが使いやすいです。キス針の8号前後、ハリス1.5~2号、幹糸3号のものを選びましょう。

オモリは竿のオモリ負荷の範囲内で、港内を釣るなら5号~10号程度、堤防の外側や砂浜で釣る時は10号~15号程度を選ぶのがおすすめです。流れが速い場所で軽いオモリを使うと、転がって仕掛けが絡まるので、釣り場の情報を確認しながら仕掛けを選ぶとスムーズです。釣り場に合ったオモリの重さが分からない場合は、店頭でスタッフにお問い合わせください。

道糸と仕掛けの結び方

セット仕掛けとタックルの接続方法についてもご紹介しておきます。まずはリールに巻いてある糸(道糸)を竿のガイドに通しておきましょう。道糸を天秤上部の輪に通し、動画内で紹介されている「クリンチノット」、もしくは「ユニノット」で接続します。あとは天秤下部の輪に仕掛けを接続して完成です。セット仕掛けや完成仕掛けには、仕掛けの先端にスナップ(金属製の接続パーツ)が付いているので、こちらは糸を結ばなくてもセットできます。

パッケージから出したばかりの仕掛けは糸にクセが付いているので、軽く引っ張って、クセを取ってから使うというのも釣り方のコツです。数回軽く引っ張るだけで真っすぐになります。ぜひ初回の釣りから試してみてください。

背ちょい投げ釣りの道具:仕掛けまとめ

オモリ付きのセット仕掛けで始めると簡単

暖かい時期はキス、寒い時期はカレイ向けの仕掛けを選ぼう

オモリの重さは港内なら5号から10号程度、砂浜や堤防外向きには10号から15号程度がおすすめ

4.ちょい投げ釣りの道具:エサ

キス釣りには石ゴカイ(ジャリメ)を使おう

次はちょい投げ釣りの餌についてです。まずは暖かい時期のキス釣り向けに、石ゴカイ(ジャリメ)をご紹介します。関西では石ゴカイ、関東ではジャリメと呼ばれることが多いこのエサは、定番のアオイソメよりも少し細くて短いのが特徴です。キスの小さな口にジャストサイズで、価格や流通の面でも安定感があります。

エサの用意はできれば当日の朝とするのが望ましいですが、前日の夜に準備する場合は、冷蔵庫など温度が低い場所で保管するようにしてください。その場合、濡れた新聞紙でエサが入ったパックを包み、ビニール袋に入れて乾燥を防ぎます。

4~5時間程度の釣行で一人1パック、500円分を目安に準備するのがおすすめです。一つの針に対して一匹を針に沿って刺すようにセットしましょう。

虫が苦手な方は疑似餌もチェック

生きたエサが苦手な方には、柔らかい素材でできたちょい投げ向けの疑似餌がおすすめです。自発的な動きが無く、においも人間が不快に感じない程度に仕上げられているので、釣果は生エサに分がありますが、魚の食い気が経っていれば、十分な数のアタリを楽しめます。

疑似餌を使う時のコツは動きを釣り人側で演出してあげることで、やり方はゆっくり巻いたり止めたりする程度でOKです。今回ご紹介している魚種の中では、じっくり釣るカレイ釣りよりも、動きに反応するキス釣りに適しています。対象魚もイメージしながら、疑似餌の投入を検討してみましょう。

一回ですべて使い切らなくてもいい手軽さや、エサ取りに強いといった長所もある選択肢です。

ちょい投げ釣りの道具:エサまとめ

キス釣りには石ゴカイ(ジャリメ)

カレイ・イシモチ釣りにはアオイソメ

虫が苦手な方には疑似餌がおすすめ

ちょい投げ釣りの道具:便利道具

あると便利な持ち物もチェックしておこう

仕掛けやタックル以外の持ち物も確認しておきましょう。魚を釣った後や、仕掛けの結び直しが必要になった時にあると便利なグッズを一覧でご紹介します。これから釣りを始める方は、入門向けに釣り関連グッズが一式セットになった製品で揃えると簡単です。

①あると便利な持ち物:フィッシュグリップ(魚つかみ)

トゲや毒がある魚(オコゼ・ゴンズイなど)を釣った時に、安全に魚をつかむための道具です。狙っている魚が釣れた時も、フィッシュグリップを使えば手が汚れず、竿やリールにも汚れが付きにくくなります。

②あると便利な持ち物:ハサミ

絡んだ糸を切ったり、仕掛けを結び直したりする時はハサミが必要になります。コンパクトでサビにくい、釣り向けのハサミがあると非常に快適です。先ほどご紹介した危険な魚が釣れた時や、針を飲まれてうまく外せない時、針上の糸を切るためにも必要になります。

③あると便利な持ち物:エサ箱と石粉

生きエサは使う分を海水を含ませたエサ箱に入れて、残りはクーラーボックスに入れておくというのが長持ちさせるコツです。絶対に必要になるというタイプの持ち物ではありませんが、長時間釣りをする方はぜひ検討してみてください。

石粉は粒子が非常に小さい石の粉で、ぬめりのあるイソメの滑り止めになるアイテムです。エサ付けに慣れないうちは石粉は重宝します。是非お試しください。

④あると便利な持ち物:水くみバケツ

手を洗うための海水を汲むのに使います。エサや釣った魚のウロコなど、釣っていた場所が汚れてしまった時は、この水くみバケツを使ってきれいに流しておきましょう。ゴミだけでなく汚れを残さないのも、公共の場で釣りを楽しむ時のマナーです。

透明な水くみバケツも市販されています。釣った魚を観賞用としてバケツに入れるとお子様は大喜び間違いなしなので、揃えておくとより楽しめるでしょう。

⑤あると便利な持ち物:小型のクーラーボックス

釣った魚を美味しく持ち帰るだけでなく、エサの保管や食べ物・飲み物の温度維持にも使えます。特に夏場の釣りは魚、エサとも傷みやすいので、長時間釣りをする場合はぜひ用意してお出かけになってください。

保冷力の高いものから価格を抑えた入門向けまで、さまざまなグレードから選べます。商品によってはちょっとしたイスとしても使えて便利です。

⑥あると便利な持ち物:汚れてもいいタオル

エサや釣った魚で汚れた手を拭くのに使います。釣り向けのものでなくても構わないので、汚れたりにおいがついても構わないものを1つ用意しておきましょう。手拭きだけでなく色々な場面で役立ちます。

⑦あると便利な持ち物:ごみ袋

エサや仕掛けのパッケージ、切った糸などを持ち帰るゴミ袋も必要です。釣りをしていた場所を汚さないように、気持ちよく釣りを楽しむために、必ず用意しておきましょう。あると便利というよりも、必ず持参してもらいたい品ですね。

次回は投げ釣りの釣り方についてご紹介いたします♪

お楽しみに!